Est-ce simplement parce que j’ai grandi que je crois qu’aujourd’hui est différent d’hier, ou peut-il l’être vraiment?

L’identité est un sujet dans lequel nous pouvons plonger sans jamais atteindre le fond. Tente de la définir et un nouvel aspect se dégage, une nouvelle question se forme… Notre identité, ce que l’on est dans notre sentiment, dans cette peau, depuis ce temps et avec ces expériences qui nous ont forgées. À la fois singulière et plurielle, elle se découpe en tant de miroirs (pas toujours réalistes, pensons-nous). Nominale, sexuelle, linguistique ou culturelle, de genre non-binaire ou fluide, transgenre ou cis… l’identité est une succession de présents de nous-mêmes, dont on se souvient ou non, avec lesquels nous pouvons garder contact et même nourrir une relation.

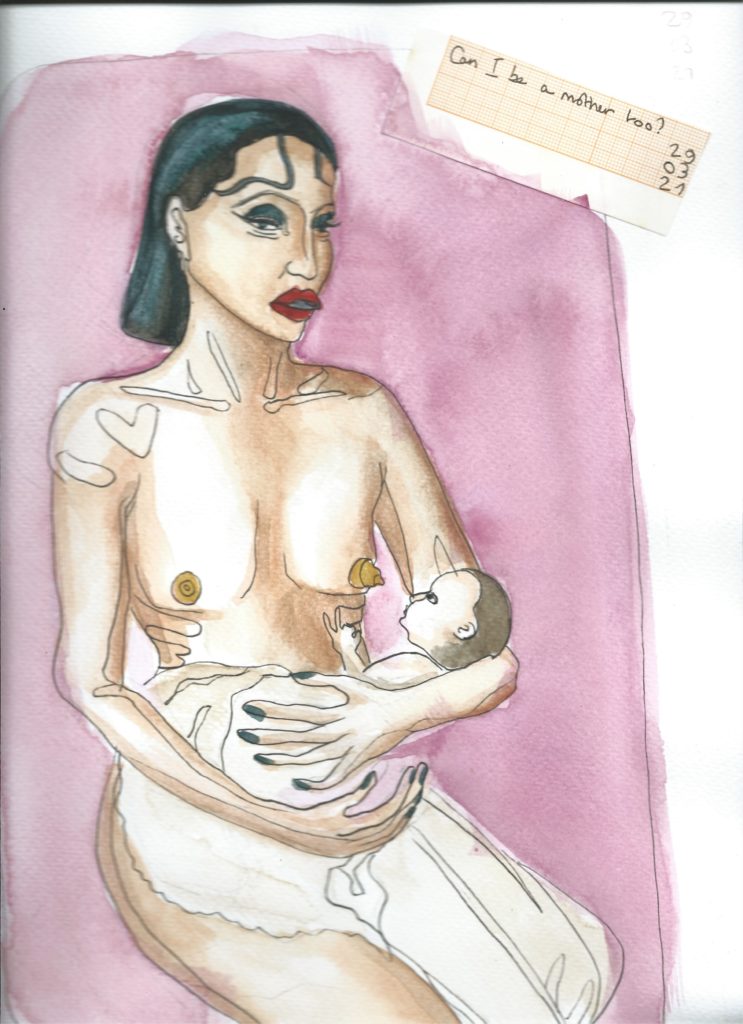

Ces dernières années, les questions autour des identités de genre ont pris une place non-négligeable dans le débat public. Les personnes queer (personnes ayant une sexualité ou une identité de genre sortant des normes hétérosexuelles et/ou cisidentitaires) manifestent sans relâche et leur acharnement à être reconnues par le système global–aux niveaux légal, juridique, administratif, institutionnel…– a le mérite d’avoir également questionné nombre de personnes cisgenres et hétérosexuelles.

Parmi ces gens-là, habitantes de la normalité, je me trouvais peinarde, assise sur des certitudes me concernant: j’étais une femme hétéro, et, plus tard, on m’a appris que je faisais aussi partie des personnes «cisgenres». Suis-je sûre d’être tout cela? À quels degrés? Définitivement?

C’est en prêtant attention aux manières d’adresser ce qui est féminin et ce qui est masculin ainsi qu’aux rôles attribués à l’un et l’autre que j’ai pu accéder à mon propre sentiment par rapport à tout cela. J’en suis venue à la conclusion que le genre est une totale construction sociale, utile à certains égards mais dont une conception rigide porte un grave préjudice à l’expression libre de chaque individu.

Se pencher sur les aspects socioculturels, historiques, linguistiques et psychologiques des questions de genre est important pour alimenter une autoréflexion, et dans le but d’appréhender le «virage des genres» que nous prenons lentement mais sûrement.

La langue, ce témoin du passé…

Entre les partisanes d’une langue la plus stable que possible dans ses règles et normes et un bloc progressiste appelant à normaliser une grammaire en cohérence avec la réalité actuelle de nombre de personnes se sentant aujourd’hui discriminées par le français, il y a un fossé difficile à franchir.

Pourtant, la langue constitue un bout du squelette de la/des cultures qui l’emploient et c’est la pensée qui, elle aussi, a décidé que l’on accorderait ou non selon le cas, supprimerait les «s» pour les remplacer par des circonflexes ou qu’autrice disparaîtrait par décision de l’Académie Française, fondée par Richelieu en 1635. La pensée, toujours, qui a jugé enviable de laisser à une poignée d’êtres humains le devoir de «normaliser et perfectionner la langue». La langue, ce bien commun dont nous sommes toustes légataires et créateurices.

Le japonais et le turc ne connaissent pas le genre, et il est des langues qui en utilisent une dizaine. Parmi les langues indo-européennes, le sanskrit, le grec et le latin usaient de trois genres ; aujourd’hui, le français ne fait plus appel à ce troisième genre, à l’inverse de l’allemand par exemple. Pourquoi, et avec quelles conséquences?

«Quel que soit le nombre de femmes dans une assemblée, s’il s’y trouve un seul homme, alors nous diront-«ils»» Une scolarité entière de cela, et une vie ensuite avec cet écho dérangeant dans la tête. Je suis une femme de dialogue, mais je refuse catégoriquement que quelqu’une vienne m’apprendre comment les autres ressentent les choses et quels impacts elles ont sur elleux et la société sans entendre et accepter la pluralité des expériences.

Pour nombre de filles, un sentiment difficilement descriptible, l’intuition de quelque chose d’irrationnel et d’injuste, s’immisce dès les premiers cours de français. Et nos garçons, qu’apprennent-ils de cela? Quel que soit le sens dans lequel on retourne sa crêpe, la langue et la pensée sont miroirs l’une de l’autre. Il est fondamental que cette dernière évolue, et pas uniquement afin de simplifier mais aussi dans un but d’intégration des minorités, quelles qu’elles soient, finalement.

Inuits, hijras: d’autres miroirs pour l’humain

Deux groupes humains ont particulièrement participé à déconstruire ma conception du genre et mon rapport à celui-ci. Il n’y a pas lieu, ici, d’idéaliser les Hijras ou les Inuits, ni d’inciter à s’approprier leurs pratiques et croyances. Par contre, l’existence des Hijras et les croyances et pratiques inuits nous permettent de porter un nouveau regard sur nos rapports à la masculinité et à la féminité, notamment en dissociant complètement le sexe du genre.

En Inde, au Bangladesh et au Pakistan existent un groupe social particulier dont la Cour Suprême indienne a reconnu à plusieurs reprises le statut de «troisième sexe», au niveau administratif également. Hommes à l’expression féminine, personnes intersexes ou hermaphrodites composent les Hijras, dont les rôles sont spécifiquement liés à la performance (théâtre, danse,…) ou au sacré (iels sont notamment présentes pour les mariages, les naissances, et remplissent une fonction de chance/bénédiction)

Chez les Inuits3 dont les prénoms sont agenres, il arrivait qu’un enfant reçoive l’esprit d’un ou d’une ancêtre et son prénom avec. Indépendamment du sexe de l’enfant, iel était sociabilisé selon le sexe de l’ancêtre reconnue en elle/lui. Cette «socialisation inversée» peut aussi arriver dans des familles où il y a un fort déséquilibre entre les sexes. Ainsi des petits garçons se voient enseignés la vie d’une femme et ses rôles, ainsi des petites filles se voient apprendre la chasse et d’autres rôles masculins.

Si ces deux exemples ne brisent pas du tout la dualité masculin-féminin, ils en montrent une application bien différente de la nôtre. Il est important de souligner qu’il n’y a pas, à ma connaissance, de groupe Hijras de sexe féminin exprimant une identité de manière “masculine”. De plus, celleux ayant choisi la case “third gender” sur leurs papiers n’ont pas le droit de vote, celui-ci étant réservé aux hommes et aux femmes. De nombreux approfondissements peuvent être faits sur la réflexion que je propose ici, qui ne sert qu’à souligner la capacité de l’être humain à composer avec des spécificités, des différences qui nous semblent pourtant encore aujourd’hui insurmontable.

Jung, anima et animus, spiritualité

Prenons maintenant la société, et faisons en une personne. Elle dispose d’un «corps» (nous), d’une pensée et d’une psychologie. Et la psychologie d’un être est un oignon: une succession de couches. Il y a le conscient, l’inconscient, et dans une société donnée, ces deux aspects se retrouvent et sont appelés «conscient/inconscient collectif» Selon Jung, les archétypes qui nous viennent de l’inconscient collectif sont des symboles de base, un peu comme des «modèles» (on retrouve cette idée chez Platon avec le monde des idées «pures» et le monde humain, qui est un reflet de ce monde et non sa réalité)

Jung considérait que l’archétype du sexe opposé, c’est-à-dire ce qui est féminin chez l’homme (anima) et masculin chez la femme (animus), joue un rôle de compensation. «L’un ne peut vivre sans l’autre» à un niveau psychique comme biologique, les hormones «masculines» et «féminines», étant toutes deux présentes dans un individu quel que soit son sexe.

Le «domaine» spirituel en Occident, dont les influences vont du Yoga à la Kabbale en passant par l’alchimie, la philosophie et la physique, tendent à des discours similaires. L’œuvre de Jung est, ici aussi, un outil fondamental des praticiennes et diverses écoles. En utilisant les caractéristiques du «Féminin divin» et de son principe opposé, le «Divin masculin», nombre d’entre elleux continuent à affirmer la différence entre le masculin et le féminin. Le monde, bâti sur des dualités (jour/nuit, chaud/froid, pensée/corps, ordre/chaos, émotion/raison) est constitué de ces deux «énergies» et un être humain aussi.

La masculinité représente la sécurité, l’extériorité, l’activité et la capacité à donner. Le féminin est accueil, intériorité, réception et confiance. Étrange certitude que celle le féminin soit la réception et non l’action et que le masculin soit forcément le don, par exemple. L’aspect biologique du féminin qui accueille la progéniture et de l’homme qui donne sa semence me semble participer à ces conceptions, ce qui n’est pas fondamentalement mauvais puisqu’

Aujourd’hui, cependant, il nous est demandé de questionner l’importance, au niveau de l’identité psycho-émotionnelle, de l’attribution de genres à des caractéristiques potentiellement présentes chez les femmes, les hommes, les personnes intersexes ou hermaphrodites.

Aboutissement ouvert…

Te voilà bientôt au bout de cette longue réflexion, tortueuse, imparfaite, incomplète et dont le but est surtout de te partager ce qui m’a permis de venir à ma conclusion actuelle: nous sommes toustes non-binaires.

Je continuerai à choisir le même pronom pour moi, à me tromper sur cet homme parce qu’il a le visage plus doux, une carrure moyenne et des habits trop amples, à assumer le genre de quelqu’une en fonction de son apparence physique, mais fondamentalement, je crois que le genre n’a pas d’importance, que tous les principes, qu’ils soient nommés «masculin» ou «féminin» et toutes les expressions sont potentiellement contenues en chacune d’entre nous et que nous devons avoir la liberté de les exprimer, d’en changer et d’en jouer.

Devrions-nous opter pour la suppression complète du genre? Aux oubliettes Madame, Monsieur, bienvenue aux simples «Bonjour» et aux expressions revisitées! «Oh non allez-y, les homo sapiens sapiens d’abord comme on dit!» C’est à peu près l’idée du langage épicène, qui favorise les noms neutres, – personne, gens, individu – tend vers une suppression du genre linguistique et, in fine, du genre comme conçu dans nos esprits(?)

Pourtant, nous l’avons vu, ce dernier est fort pratique. Il permet d’organiser, de catégoriser, de simplifier. Lorsque le physique indique le genre, tout est plus simple; j’en appelle aux réactions face à des David Bowie ou à celleux dont l’apparence brouille la piste, iels connaissent bien leur différence…

L’identité administrative et l’expression libre de nos identités au quotidien ne sont pas les mêmes choses. Supprimer la question du sexe comme du genre des passeports, adresses, etc. lèverait l’obsession du genre tout en laissant à l’individu la liberté d’être ce qu’iel est, plutôt féminin, masculin, sauvage ou domestique, elfique ou extraterrestre, réceptif ou actif. La manière dont les normes sociales évolueront, seule l’expérience nous l’enseignera, mais il me semble fondamental que nos systèmes reconnaissent pleinement la diversité des genres, que ce soit en laissant le champ libre ou en jetant aux oubliettes l’importance mise jusqu’ici sur cet aspect de notre identité.